左海会客厅|孙绍振:“进攻者”的美学

本期嘉宾

孙绍振 1936年生,祖籍福州长乐,著名文学评论家、教育家。1960年毕业于北京大学中文系,现为福建师范大学文学院资深教授,曾任福建省作家协会副主席、福建省写作学会会长、中国文艺理论学会副会长、中外文论学会常务理事、福建省文史研究馆资深馆员。有专著《文学创作论》《论变异》《美的结构》《当代文学的艺术探险》《孙绍振文集》等。

孙绍振(中)与青年学子交流。(福师大供图)

孙绍振(中)与青年学子交流。(福师大供图)

推开福建师范大学教职工宿舍的房门,最先闯入视野的是满溢的书,从客厅地面摞到天花板,旧书的墨香混着老房的潮气。最新版的《孙绍振文集》被精心摆放在书架上,满满一排。

墙上,一幅装帧精美的肖像照格外惹眼。照片里的孙绍振身姿潇洒,带着几分随性,这是他在马祖岛旅游时粉丝拍摄的。角落一幅涂鸦自画像露出来,上书一行字:“那个被谢冕认为向来自我感觉良好的人”。

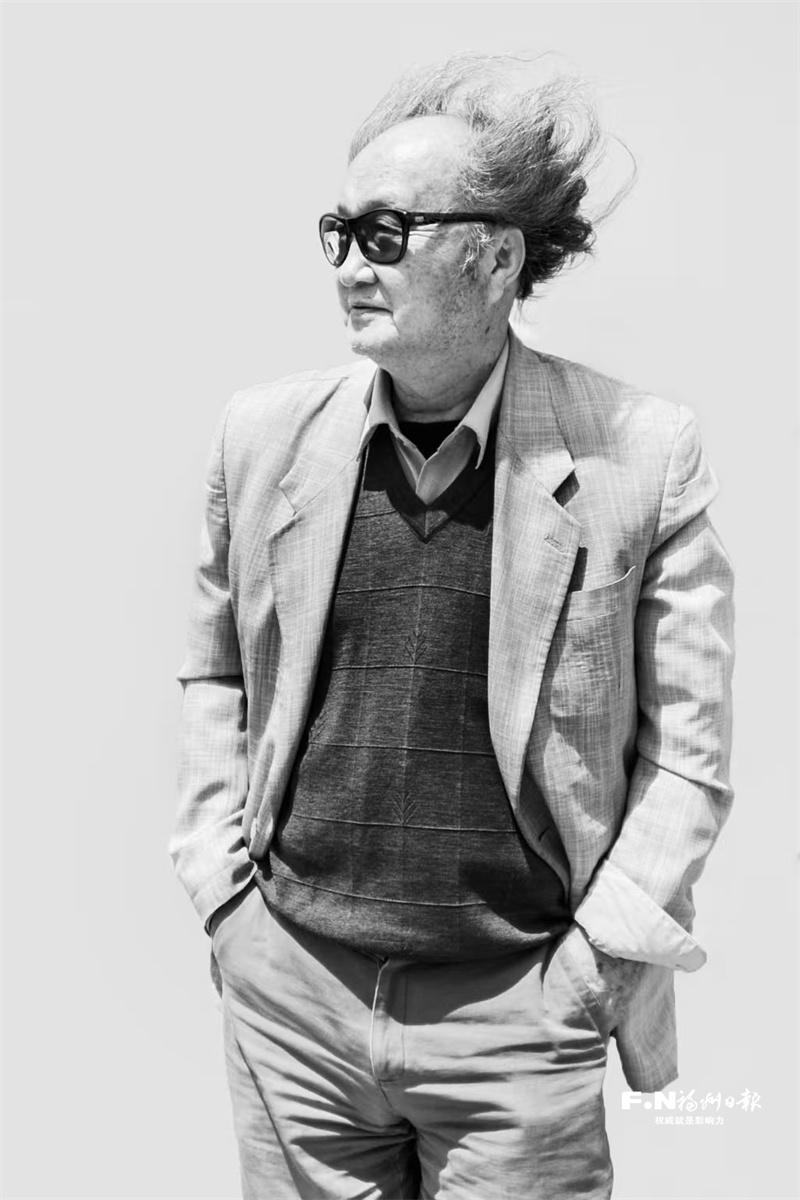

粉丝拍摄的孙绍振。

粉丝拍摄的孙绍振。

已经90岁的孙绍振坐在书堆间的藤椅上,鬓角染霜,说话时眼角细纹轻轻皱起。当记者让他用三个词形容自己,他一下坐直身子,舒缓的语调陡然清亮:“直率、透明、进攻!”

年轻时的孙绍振。

年轻时的孙绍振。

不愿被驯服的“孙猴子”

孙绍振的“进攻”是刻在骨子里的直率与透明。自幼浸淫传统文学的他,凭借过人天赋叩开北大校门,却从入学起就没打算做“规训里的乖学生”。

他的老同学谢冕记得,20世纪50年代,“守规矩、听安排”是不少人的选择,可孙绍振偏不这样。他既不想被条条框框“驯服”,更不甘心丢了自己的想法。他提出大学生要有叛逆性格,结果在团支部受到了批判。“他要动,要不停地动。”谢冕说,他想做一部机器的发动机而不是螺丝钉。

当时的校园百花齐放,北大请来权威教授讲美学,小礼堂挤得满满当当。可一学期听下来,孙绍振只记住了“美是典型”四个字,主流理论的沉闷让他憋得慌。他一头扎进朱光潜的文章里,字里行间的思想冲击力,让他忍不住从校舍32斋四楼望着朱先生的洋房,写信给系里请其授课,结果石沉大海。没等来回应,他又追着冯友兰在《人民日报》发表的哲学文章,常在阅报栏前一口气读完,把辩证智慧嚼得透彻。

学习上“不听话”,生活中他也藏不住鲜活劲儿。每天下课回来,他总会在走廊里高声朗诵马雅可夫斯基的诗,也会用尖细的嗓音唱俄国歌。这时,同学们都露出笑容:“‘猴子’回来了。”孙猴子,这是同学们给他的昵称,不仅因为他姓孙,还因为他不安分,总想大闹天宫。

但这份直率也给了他狠狠一击。因为一番言论,他被定了“大错”,只能硬着头皮写检讨。1960年,他从北大毕业后留校当了助教,一年后受过往经历影响,又被调到福建华侨大学教现代文学,后被安排在写作组改作文。

那时的华侨大学没有校舍,也没有图书馆,冷板凳一坐就是十年,但也没有压垮他。

在他看来,改作文很简单,他一天就能完成三个星期的工作量,剩余时间就在书海遨游。

他的小屋里,一盏昏黄台灯是唯一光源,圈出一方小小的书桌。桌面上,厚厚的书和收音机撑起他的精神世界。

马克思、黑格尔的著作以及英文版《毛泽东选集》,边角被摩挲得卷曲发毛。但他觉得光看不行,还需要听,需要声音。他花了三个月的工资买了一台收音机,金属天线伸得长长的,竭力捕捉飘荡在空气中的电波。他听中国之声,也偶尔转动旋钮,听听国外的频道,感受大千世界。

书籍连接着沉静的过去,收音机通往流动的未来。在那些孤独的夜晚,他的世界并不寂静——那里回荡着思考与对话的声音。十年后,他也发出了自己的声音。

有人说,那十年把他“养肥了”。“确实,没有事务缠身,没有论文压力,一个二十多岁的年轻人,记忆和理解都正处在顶峰,读了好多以后没有时间细读的书。那段被迫沉默的时光,反而成了我日后思想的沃土。”他很乐观地说。

孙绍振(右二)在《说不尽的孙绍振》新书发布现场为读者签名。记者 燕晓 摄

孙绍振(右二)在《说不尽的孙绍振》新书发布现场为读者签名。记者 燕晓 摄

破茧而出的美学新见

20世纪80年代,刚兴起不久的朦胧诗遭遇了各方围攻,代表诗人舒婷等的作品被斥为“晦涩难懂”。彼时并不专攻诗论的孙绍振,敏锐地察觉到其中蕴含的美学价值。

“我看到了新的美学在萌动。”孙绍振回忆道,“那些诗不是‘毒草’,而是一种新的表达。”带着这一认知,他写下万字长文为朦胧诗辩护。令他没想到的是,这篇文章被《新华月报》转载,引发广泛关注。

后来在南宁召开的第一届全国诗歌理论讨论会上,他更是“一炮而红”。“当天的会开得很沉闷,我也没有发表见解。”孙绍振说,最后一天《文学评论》主编张炯直言要求他提高音量“放一炮”,他本想保持“沉默是金”,但因为张炯和谢冕坚持让他发声,他提出一个条件——最后一个发言。

结果他一开口就点燃了会场:“你们说看不懂朦胧诗,这难道是你们的光荣吗?看不懂你怎么引导人家?”孙绍振笑着说,他的中心思想就是怼人。整个会场,年轻一派鼓掌,老一派瞪眼,“散会的时候,大家说不行,继续开会”。甚至还有老成持重的名诗人给谢冕写信,忠告他与孙绍振划清界线,遭到谢冕拒绝。

这之后,全国都开始讨论朦胧诗,孙绍振继续撰文阐述“喜闻乐见是积累的过程,不能因‘少闻少见’否定新形式”。在之后召开的多次诗歌研讨会中。他常作为主要辩手出场,言辞犀利,但句句在理。

这样的“进攻”,从不是为了“赢”,而是为了让不同的声音争鸣。

面临压力他未曾退缩,在1981年发表了让他蜚声文坛的《新的美学原则在崛起》。他直言“传统是丰碑,也是保守的力量,因此思想解放运动都要对传统持一种亵渎”。谢冕劝他“‘亵渎’两个字会惹麻烦”,他却坚持己见:“新理论的出现总要打破旧传统,文学也一样。自然科学时代开始,从‘上帝创造地球’到‘地心说’再到‘日心说’,那时候也是亵渎上帝。”

这话成了“导火索”。他的文章被《诗刊》批判,批判文章还被不少报纸转载。“本来《诗刊》批判我还不怕,但报纸转载了,班上的学生都看了。”当天上午9点半他拿到报纸,10点就要上课,他硬着头皮走进教室,没想到学生们“唰”地全站起来鼓掌,还出了一份小的油印报,说“我们需要这样的老师”。后来他还收到几百封来信,全都是支持的声音。

“那时候年轻,不知天高地厚。回过头看,那场大批判反而意外地成就了我,成了文学史上一个节点。”1985年,经历了数年的沉寂,孙绍振依据自己对艺术规律的重新思考,在《文学评论》上发表了《文学形象的三维结构和作家的内在自由》一文,提出了属于自己的理论体系。

孙绍振接受福州日报记者专访。记者 林双伟 摄

孙绍振接受福州日报记者专访。记者 林双伟 摄

敢闯的引路人

于孙绍振,“进攻”不只是横冲直撞的孤勇,也意味带着温度的探路——在没人走过的地方,踩出一条属于中国文学的路。

1973年孙绍振到福建师范大学工作,他被分到了中文系里最“冷门”的写作组,大家都戏称这儿是“西伯利亚”:没理论可讲,日常就是改改学生作文,带着学生去老区采访,最后凑本小书就算交差。1977级学生一来,规矩变了——要正经上“文学创作课”。领导拍板:“你会写诗,这课就归你了!”

但这门课处于“无大纲、无教材、无先例”的“三无”境地。当时能找到的资料,只有零散的基础写作,不但没有系统的理论,也没有对诗歌、散文等的论述,根本撑不起每周四节课,孙绍振就较上了劲:“那时不知从哪里来的勇气,立意建构全世界还没有的文学创作理论。”

他抱着厚厚的笔记琢磨,从诗歌里的一句意境、小说里的一个细节入手,一点点攒讲稿。后来稿子打印出来,他试着投了一节到《春风》杂志,没成想很快就发表了,主编还专门来信说,“这本书得出版”。

更大的机遇还在后面。这套足足65万字、尚未出版,还是用大开本打印的讲义,被军旅文学评论家朱向前抱到了北京解放军艺术学院文学系主任徐怀中面前。徐怀中翻完那一大摞稿子,立刻说:“就请孙绍振来讲!”

于是,孙绍振北上了,和丁玲、刘白羽等著名作家一同站上军艺的讲台。

一连五个上午的课,他声音清亮,讲唐诗宋词时能把意境拆解得让人心头一亮,聊小说创作时又能逗得学生笑出声。台下坐着的,有后来写《红高粱家族》的莫言,有写《高山下的花环》的李存葆。

后来莫言得了诺贝尔文学奖,孙绍振也没想起当年“培养世界冠军”的玩笑话。但2013年莫言来福清演讲那次,他至今记得很清楚——快70岁的他,挤不过往前凑的年轻人,幸亏有学生在第一排角落给了他个位置。莫言要开讲,按惯例该先提“尊敬的领导”,可莫言一眼就看见了他,开口第一句便是:“尊敬的孙绍振老师!”

演讲里,莫言特意感谢:“孙老师讲诗的那些日子,我到现在都记得。孙老师对很多诗歌意境、诗意的分析,对我文学语言的改善、对我小说意境的营造,发挥了非常大的作用。”最后握别时,莫言还特意说:“感谢栽培。”那会儿军艺每学期的学生民意测验,孙绍振的课总排在第一。

不光是莫言,后来作家宋学武照着他课上讲的“心口误差”写小说,登上了《上海文学》;麦家在颁奖礼上拍他的肩膀道,“我是你粉丝”;岳南送来自己写的《南渡北归》,扉页上写着“送给我的亲老师孙绍振教授”。这些作家们的认可,比任何奖项都让他开心:“能帮到他们动笔、写出好东西,才是真本事。”

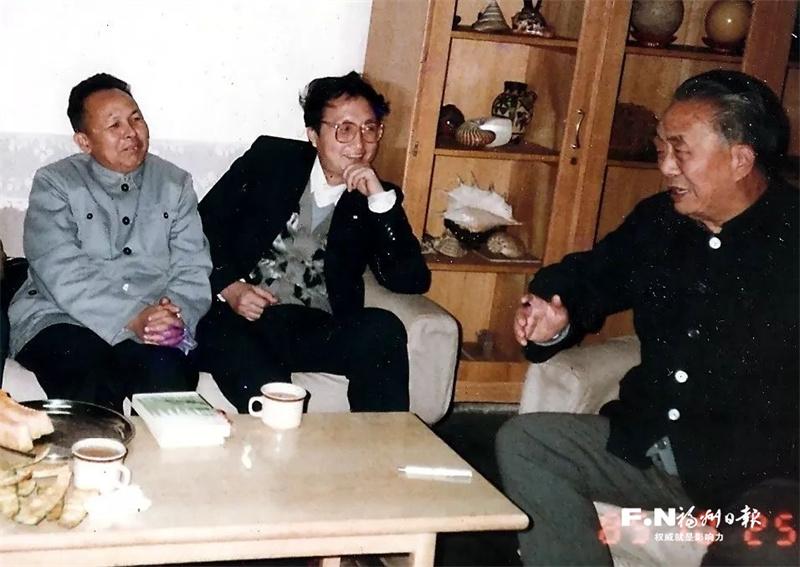

孙绍振(中)和好友谢冕(左)、诗人艾青一同交流。

孙绍振(中)和好友谢冕(左)、诗人艾青一同交流。

以前总有人说“中文系不培养作家”,可孙绍振用实打实的结果打破了这个说法——不光有了能教创作的课,还走出了莫言这样的作家。他常说自己不想当“评论员”,更想做“教练员”:“就像体育比赛,虽然自己不一定是世界冠军,但能培养出众多世界冠军,才更有意义。”毕竟“只有状元徒弟,没有状元师父”,看着学生比自己强,才是老师的骄傲。

如今90岁的他还在闯——忙着打磨《中国古典诗歌的内在矛盾和艺术生命的发展》,20多万字的稿子改了又改,要写到40多万字。他说要凭着中国的文学文本,建立一套中国自己的文学理论,“一百多年了,该让世界听听我们的声音”。这件事,或许一代人做不完,但他愿意先迈开步子。

采访结束时,他笑呵呵地与我们告别,一改正经模样,仿佛“营业结束”。那一刻,他忽然不像学者,更像一个下课铃响后跑出教室的中学老师。(记者 燕晓)