电波战士:隐秘战线上的鼓岭英雄

电波战士:隐秘战线上的鼓岭英雄

——缅怀反法西斯战争中投身情报战、宣传战的“鼓岭之友”

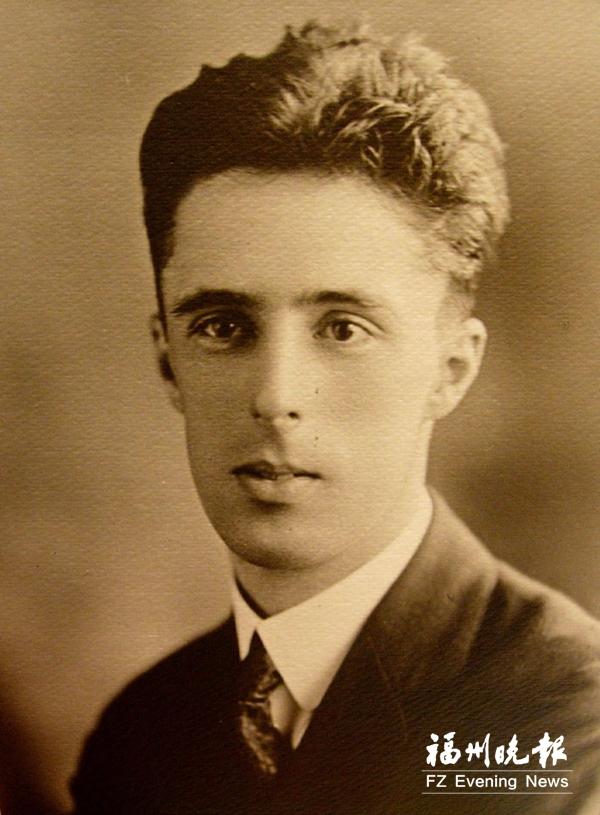

穆蔼仁。

穆蔼仁。

布鲁斯•海耶斯。

布鲁斯•海耶斯。

亨利·莱西。

亨利·莱西。

在反法西斯战争的硝烟中,“鼓岭之友”家族成员中不仅有翱翔天际的飞行员,还有一群无声英雄——他们或潜伏海岸线,监视敌军动向;或在暗潮涌动的敌占城市,织就抗战舆论网;或作为语言桥梁,为盟军传递关键信息。

没有枪林弹雨的正面冲锋,却以电波为利剑、以文字作桥梁,与法西斯分子较量。他们的故事,从鼓岭的别墅与山林出发,延伸至战火纷飞的东南沿海与敌占区,展现了中美人民在反法西斯斗争中的深厚情谊。

今天,“鼓岭的抗日志士”系列报道聚焦这些隐秘战线上的英雄,追忆他们在二战中的卓越贡献。

古堡别墅。

古堡别墅。

他们是海岸巡视员 在电波中与死神赛跑

福州三山人文纪念园内,一面镌刻着英烈姓名的抗日志士纪念墙静静矗立,记录着一段段血与火铸就的历史。其中,一个外国人的名字格外引人注目——穆蔼仁(Donald Maclnnis)。他的名字,与许多中华儿女的名字铭刻在这面象征民族精神的纪念墙上,熠熠生辉。

1940年,从小就对中国感兴趣的穆蔼仁不远万里来到福州英华中学,担任英语老师。当时为了躲避日军轰炸,学校迁到南平市顺昌县洋口镇。穆蔼仁在此度过了一年时光,与陈世明等中国学生同甘共苦,结下深厚友谊。

一年后,他回到美国继续完成学业,并加入美国陆军航空兵团,参加陆军特种训练计划(中文培训),在战略情报局服役。1945年,穆蔼仁以海岸巡视员身份活跃在厦门及周边沿海。他与中国战友们一同密切监视日军舰只动向,一旦发现敌情,立即通过无线电向远在昆明的总部发报,为飞虎队的轰炸行动提供准确坐标。在战争最紧要的关头,电波就是子弹,是战火背后的“眼睛”。

穆蔼仁有过一次死里逃生的经历。在一次海岸线侦察中,他被日军侦察机发现,被迫登上一架运输机紧急撤离。敌机穷追不舍,所幸驾驶员经验丰富,凭借高超飞行技术脱离险境。

战后,穆蔼仁在斯坦福国际关系学院学习。1947年,他带着新婚妻子再次来到福建,并在福建协和大学任教。在此期间,他的儿子穆彼得出生,后来成为“鼓岭之友”穆言灵的丈夫。2004年,84岁的穆蔼仁再次来福建做志愿者,在武夷学院执教。

与穆蔼仁一样,生于福州的布鲁斯·海耶斯(Bruce Hayes)也在青年时期加入海岸观察哨,参与飞虎队情报支援。布鲁斯1923年出生于福州,太平洋战争爆发后,他被招募回到中国。

2006年3月15日的《帕萨迪纳星报》报道了布鲁斯·海耶斯的生平事迹。他在中国冒着生命危险,在海岸线搜集日军动向,为盟军反攻提供了宝贵信息。他招募了一队“海岸观察员”特工,支持飞虎队轰炸行动,在海上出现日本船只时及时汇报。一次任务中,他为保护平民试图拆除日军炸弹,身受重伤。

布鲁斯·海耶斯是知名传教士富品德的儿子。布鲁斯·海耶斯在鼓岭度过童年时光,后回到美国。富品德在鼓岭的故居“富家别墅”现已成为“山居生活博物馆”,是中美交流与和平友谊的象征。

他们是情报信息员 削弱敌志的舆论利刃

柯 志 仁(Harry Russell Caldwell)和力亨利(HenryV. Lacy),都曾住在鼓岭的古堡别墅。他们的家族成员在二战中以情报信息与舆论宣传为武器,削弱日军士气,为盟军胜利贡献了力量。

力亨利是美以美会传教士,1913年起担任福清融美中学堂堂长,曾参与筹建福州基督教协和医院。他的父亲力为廉(William Henry Lacy)掌管福州、上海美华书局33年,推动了中西文化交流。

亨利·莱西(Henry A.Lacy)是力亨利的儿子,1917年出生于鼓岭。二战期间,他在日本占领区建立并领导了一个颠覆性宣传网络,覆盖中国东南部多个城市。他招募并训练大批中国志愿者,在剧院、酒店、市场、理发店等公共场所张贴反日宣传告示,点燃民众的抗日热情。这些告示如星火,悄然削弱了日军士气,迫使日方投入兵力通缉、搜捕莱西。不仅如此,他还收集日军宣传材料与情报,传送至盟军总部,为战略决策提供支持。因其卓越贡献,战后他获美国总统特别嘉奖与铜星勋章。

柯志仁的大儿子奥利弗·考德威尔(Oliver Caldwell)和二儿子柯约翰(John Caldwell)同样在宣传与情报战线大放异彩。奥利弗作为战略服务局上尉,活跃于印度、缅甸与中国西部,为盟军提供战略支援。战后,他将经历写成《秘密战争:1944—1945年美国人在中国》,记录了那段隐秘历史。

据1944年10月24日出版的《纳什维尔田纳西报》报道,柯约翰担任美国战时信息局中国东南办事处主任,工作区域覆盖5个省、8000万人口。他奔走于报社之间,协调战时信息传播。面对敌军封锁与物资短缺,他带领团队用木刻版替代金属印刷,维持报纸发行,确保抗战信息传遍千家万户。

《纳什维尔田纳西报》还提到,柯约翰的工作联系、薪水发放、信息获取都依靠无线电。柯约翰在福建的一次560公里的旅途中被海盗劫持,却因父亲柯志仁的恩情化险为夷。原来,柯志仁曾为一名海盗头领求情,免其死刑。海盗非但未将柯约翰交给日军,还以“炖章鱼触须”款待他,助他脱险。

柯约翰流利的福州话和对中国文化的理解,使他成为战时中美沟通的桥梁。他著有《中国沿海一家人》,记录了柯志仁家族与中国的深厚情谊。

范哲明一家在鼓岭别墅合影。

范哲明一家在鼓岭别墅合影。

他们是语言官 文化与战场的使者

“鼓岭之友”家族中,语言官以独特的方式为抗战贡献力量。范哲明(Paul Prince Wiant)便是其中的杰出代表。

作为美以美会传教士与工程师,范哲明在中国工作了近40年,主持建设了数百个项目,包括福州的医院、大学、水利设施和城市供水系统,极大改善了城市面貌。他资助抗日志士陈世明完成学业,助他接受进步思想并加入中国共产党。

1942年,范哲明刚从热带腹泻中恢复,他在中国的医生便命令他返回美国。1944年,他和家人未能带出中国的家具和个人物品在日军空袭中被毁。除了办公室工作人员冒着生命危险抢救的账册和测量仪器外,范哲明失去了一切。

当时,美国海军陆战队想要一个可以说福州方言的官员,便找到了范哲明,将他派往各个太平洋岛屿。在冲绳,他为美国海军陆战队写了一本小手册,告诉他们如果降落在中国,如何和当地人相处。1945年,他被派往天津担任语言官。战后,他获颁铜星勋章。

他的儿子乔尔·维安特(Joel Wiant)二战期间加入美国空军,驻扎在冰岛,在那里留下了许多回忆。

“鼓岭之友”毕乐华的父亲毕理(JohnPilley)在战争后期加入美军,曾携带无线电设备深入日占区,教村民如何搜救被击落的美军飞行员。他还参与了奥利弗·考德威尔1945年从昆明到西安的物资运送车队,为抗战后方提供支持。(记者 王光慧 邱泉盛 图片均为资料图)