省媒关注福州高新区!

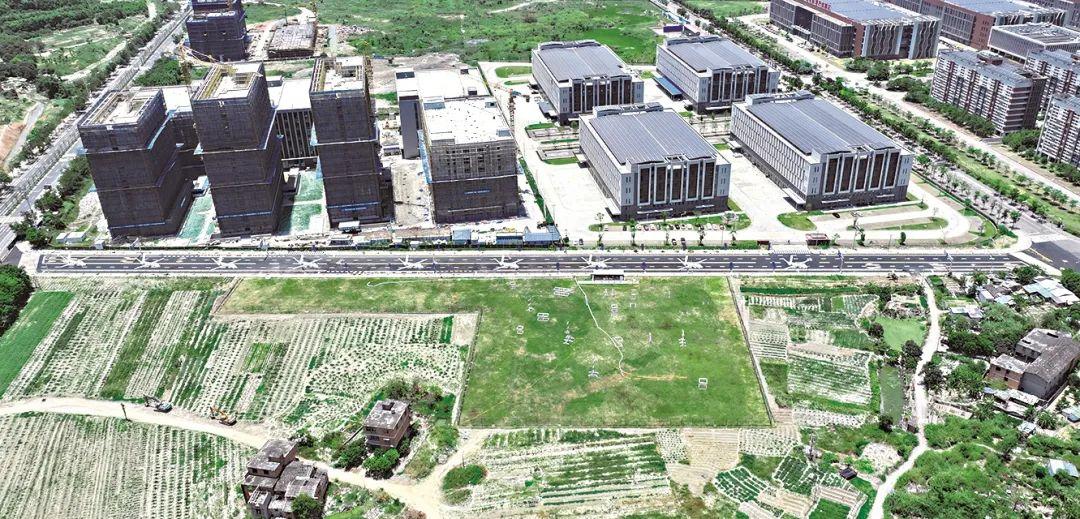

省媒近期将目光聚焦于福州高新区。福州高新区作为城市发展的重要引擎,展现出蓬勃的活力与巨大的潜力。这里汇聚了众多高科技企业和创新人才,在电子信息、生物医药等领域取得了显著成就。省媒深入高新区的各个角落,记录下那一片片现代化的厂房、忙碌的科研身影以及充满活力的创业氛围。从先进的研发中心到高效的生产车间,无不彰显着福州高新区的创新实力和发展速度。它犹如一颗璀璨的明珠,在福州的发展版图上熠熠生辉,吸引着更多的关注与投资,为城市的进步注入强劲动力。

4日,《海峡都市报》推出“向新的力量”系列报道,解码高新区的“破局之道”与“腾飞之路”,见证高新区如何以新质生产力托举高质量发展新未来。

全文如下↓↓↓

开栏语

当一项项前沿技术在同一片热土上落地生长,便汇聚成新质生产力的澎湃动能,就有了层出不穷的“高新故事”。在这里,创新的边界正在被不断打破。福州高新区,以敢为人先的魄力,总能在最前沿率先落子,书写着自身的发展答卷。

海峡都市报今起推出“向新的力量”系列报道,解码高新区的“破局之道”与“腾飞之路”,见证这片热土如何以新质生产力托举高质量发展新未来。

“真的没想到,短短两天就批了!”灵信科技产品部经理李健至今记得企业刚入驻福州高新区时的震撼。当时灵信科技需要在楼顶搭建反制设备测试平台,原以为审批费时,没想到提交报告后,两天就批复了。

这样的“高新速度”,正推动这里的低空经济完成从“0”到“1”再到“N”的质变。如今,这里正成为福建乃至全国低空经济版图上醒目的新地标。

全省首个低空经济小镇就在福州高新区

全省首个低空经济小镇就在福州高新区

筑巢:打造低空经济的“福州地标”

在福州高新区高新大道26号,一栋28层5万平方米的建筑正成为全国低空经济领域的焦点——这里是“福州无人机(系统)孵化器”。

“我们采用‘一栋楼、一体化’运营模式,让企业‘足不出楼’就能完成产品迭代。”福州高新区低空经济发展工作小组相关负责人介绍道。

目前,孵化器一期已建成6层10000余平方米,首层为“福州之翼”科普展厅,三层配备智能化共享会议室、路演中心,四至六层构建“研发—测试—应用”全链条孵化体系。

这里已入驻菲什科技、中京无人机、灵信科技、预研佳等10余家低空经济头部企业,形成从芯片研发到整机制造的完整产业链。在这里,“上午设计图纸,下午楼顶试飞”成为常态,极大缩短了创新周期。

与孵化器遥相呼应的,则是全省首个低空经济小镇——福州高新区“榕创汇”无人机小镇。这里是高新区低空经济发展的另一重磅载体。

“榕创汇”无人机小镇有着完备的飞行跑道,各类设施齐备

“榕创汇”无人机小镇有着完备的飞行跑道,各类设施齐备

在这个13.7万平方米的小镇里,创新赛事、人才培训、文旅经济等业态与低空经济产业有机融合。这里建有10000平方米国际标准FPV赛道,3000平方米CAAC训练场,长250米、宽24米的飞行跑道等设施,打造了“天宫”酒店等多功能区域,以研学培育、飞手培训、应用场景和服务出海为四大目标。

这里也是人才的“练兵场”。今年暑假,厦门大学“低空经济人才加速营”在此如火如荼进行。“专属训练场地让我们实现了无人机‘操作自由’,两周的实战学习远超课堂理论。”参与实习的自动化系学生收获满满。不少同学表示,通过这次实习,考虑把无人机行业纳入未来的就业方向。

“这里不仅是企业的‘生产车间’,更是人才的‘成长乐园’。”“榕创汇”无人机小镇总经理薛凯敏如是说。截至目前,小镇已组建30余名高水平飞手培训教练,承接CAAC飞手培训订单8000余人,为应急、消防等行业输送骨干200余名。

“孵化器解决‘技术怎么造’,小镇解决‘人才怎么来、场景怎么用’,两者缺一不可。”福州高新区党工委委员、管委会副主任林翔介绍,这种“双核驱动”让发展效率倍增。

引凤:企业集聚孵出产业“小巨人”

栽下梧桐树,引得凤凰来。

截至2025年7月,福州高新区已汇聚20余家低空经济企业,其中孵化器就吸引了10余家低空企业入驻,更孵化出了6家低空行业领军企业,形成覆盖电子对抗、反制装备制造、无人系统算法研发、科普培训与研发制造的全链条低空经济产业集群,产业集聚效应凸显。

说起这些,林翔副主任如数家珍:福州自由飞跃传媒科技有限公司在技术上实现重大突破,获得多项专利与软著,并研发出集成丰富AI巡检算法的无人机巡检平台;福建省中京无人机科技集团有限公司营收实现跨越式增长,从不足百万元升至千万元……

“目前90%的供应链需求能在园区内闭环解决,这大幅降低了企业研发成本,提升了效率。”林翔副主任的自信,来自高新区构建起的覆盖研发、测试、应用的全链条体系。不论是飞控芯片,还是机体制造,在孵化器里就能找到帮手,后端的应用场景,更是有大片空域随时可测。

“高新区最吸引我们的是产业链的高度匹配。”中京无人机负责人深有感触,很多时候企业所需的配件和技术,在这个孵化器内就能找到供应商,“电梯里就能聊技术”。这种“上下楼就是上下游”的生态,让企业研发成本大幅降低,研发效率也随之提升。

灵信科技产品部经理李健对此感同身受。公司落地高新区后,“写了一份报告,两天就批下屋顶试飞区”。更让李健惊喜的是,周边的邻居们都是低空经济领域的行家,“很多时候,有个想法串个门,就能找到支持,真正实现了技术互补,协同创新”。

“我们按产业链精准布局,拒绝同质化,让上下楼就是上下游。”林翔副主任的招商逻辑清晰,“我们相信一旦这个产业集聚效应形成,它是会持续不断地吸引更多的企业。”

聚才:构建低空经济人才“蓄水池”

产业腾飞,人才是核心引擎。福州高新区深谙此道,构建起“赛事聚才—培训育才—企业用才”的全链条人才生态。

在林翔看来,这几年高新区低空经济的发展,开始阶段最难的破冰第一步,就是如何完成从“0”到“0.5”的突破。

此前,国家发改委提出的低空经济发展战略,即“先载货,后载人”“先隔离,后融合”“先远郊,后城区”十八字真诀,高度强调了安全与循序渐进,为低空经济相关企业划定了清晰发展路径。

“其实,高新区非常适合发展低空经济。”林翔言语间自信满满。高新区面对着乌龙江,紧邻大学城,离主城区不近不远,有着得天独厚的地理位置和区位优势,天然契合无人机产业发展。

“先办赛聚人气,吸引人才,比赛是最快聚集人气、最快打出声量的手段。”林翔回忆道,2023年7月,首场“榕创汇”无人机续航挑战赛,便吸引了全国58支队伍;同年12月,“侨智汇”无人机竞赛更汇聚了海内外的375支顶尖团队同台竞技。一系列的赛事,让高新区一夜出圈。

“榕创汇”无人机小镇专属训练场地让飞手实现了无人机“操作自由”

“榕创汇”无人机小镇专属训练场地让飞手实现了无人机“操作自由”

尝到甜头后,高新区趁热打铁,联合航空航天类知名院校、航空运动协会等,举办了“好年华 聚福州”“榕创汇”无人机系列比赛10场,共吸引全球23个国家和地区521队次、3000余名青年人才齐聚福州。同时,举办国家、省、市级无人机主题赛事与活动40余场,集聚了低空经济产业人才1000余名,为高新区的发展储备了丰富的人才资源。

今年以来,福州高新区进一步加强与高校、科研机构的合作,汇聚创新资源和人才,通过高校院所专业设置和政校企合作,探索多元化培养路径,为低空经济的发展提供人才支撑。

日前,“厦门大学智能无人系统研究中心产教融合基地”在此正式揭牌。这场产教融合的实践,正是高新区“人才战略”的缩影。

“低空经济的竞争,本质是人才与生态的竞争。”林翔一语道破发展逻辑,“我们不仅要造‘机器’,更要育‘人才’。大学城十几万大学生,是高新区最大的底气。”

当下,高新区已与十余所高校开展合作。据了解,根据学校办学特色,福州高新区牵线搭桥,助力低空企业与福州外语外贸学院、福州职业技术学院共建低空经济产业学院,着重在无人机系统的研发、巡检、植保以及智慧城市建设等多个关键领域开展人才培养和技术攻关;与福建理工大学、厦门理工学院、龙岩学院共建无人机实训基地;与福建技师学院、福建省南安职业中专学校共建无人机应用工程专业;与阳光学院、漳州职业技术学院、福州科技职业技术学院等共建无人机实验室。

载体已成,企业汇聚,人才涌动,一个立体的低空经济生态圈在高新区加速成型,为福建乃至中国探索这片万亿蓝海,锚定了坚实的“福州坐标”。