饭菜要等凉了,再放冰箱?很多人都做错了

很多人在处理饭菜时都存在一个误区,那就是认为饭菜要等凉了再放冰箱。其实,这种做法是错误的。当热饭菜直接放入冰箱,会使冰箱内温度急剧上升,增加冰箱的工作负荷,不仅会消耗更多的电能,还可能影响冰箱内其他食物的保鲜效果。正确的做法是,在饭菜稍微降温后(大约 40℃ - 50℃)就及时放入冰箱,这样既能避免上述问题,又能更好地保持饭菜的新鲜度和口感。让我们摒弃错误的习惯,正确对待饭菜的冷藏吧。

流言

“饭菜要等凉透了再放冰箱,否则费电,冰箱还容易坏。”

很多人觉得,吃不完的剩菜剩饭要等凉了再放冰箱,因为热菜直接放冰箱,不仅费电,还会损伤冰箱的寿命。

流言分析

这是一种常见误区。

吃不完的饭菜要趁热密封放冰箱,越快越安全。室温放凉的过程中细菌会疯狂繁殖,加快食物变质的进程,等凉透再放冰箱很可能会增加食品安全风险。趁热放也不用担心费电,对现代冰箱耗电影响极小。

“饭菜要等凉了再放冰箱”——这个观念在很多家庭中几乎成为了一种“常识”。日常处理剩饭剩菜时,大多数人会把食物放在室温下,等待自然冷却后才放入冰箱保存,认为这样不仅能延长菜肴的保存时间,还可以“省电”。

然而,这种看似合理的做法实际上却暗藏着巨大的食品安全隐患,一定要尽早改正。

饭菜要等凉了再放冰箱?

大多数人都错了

从健康角度考虑,这种传统观念是错的,剩饭剩菜越早放入冰箱越好!

饭菜是细菌天然的培养基,食物中不仅有细菌需要的营养,室温冷却的过程还给细菌繁殖提供了适宜的温度条件和黄金时间。

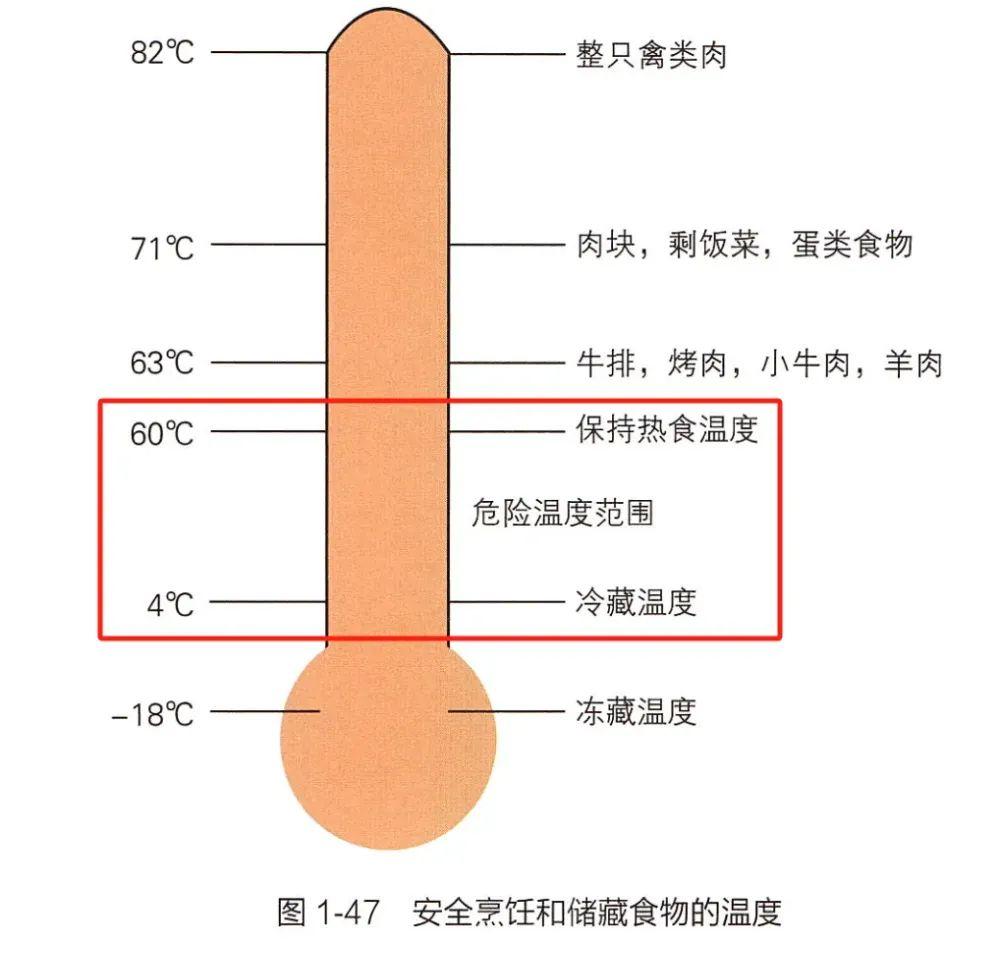

有数据显示:5~60℃ 属于危险温度范围,[1]最适合细菌生长繁殖,很多细菌在30℃左右的温度下繁殖更为活跃。并且,美国食品药品监督管理局(FDA)的研究提到:在室温下,导致食源性疾病的细菌数量每20分钟就会翻倍。[2]这意味着,一盘刚出锅的热菜如果在室温下放置2小时,细菌数量可能增加64倍;如果放置4小时,细菌数量可能将暴增至4000倍以上!

可怕的是,细菌大量繁殖不仅会加快食物变质,如果被致病菌污染还可能产生毒素,引发食物中毒,出现腹泻、呕吐、发热等症状,严重时甚至会危及生命。

要想保证饭菜的安全性,最重要的就是控制细菌的繁殖,将食物存放于温度在 60℃ 以上或 5℃ 以下的环境中,可以减缓微生物的生长速度,防止致病菌大量繁殖。冰箱冷藏温度一般在 0~4℃,暂时不吃的饭菜尽早密封,然后放进冰箱里置于低温环境,能尽快降低温度;同时密封盒里的空气遇冷会收缩,可逐渐形成负压的环境,密封盒盖子内陷,使得密封更严,微生物更难进入。

很多人担心热菜直接放入冰箱会增加冰箱负担,导致耗电量上升。但对现代冰箱的制冷技术来说,这种担心其实是多余的。虽然饭菜趁热放冰箱的确会在短时间内略微提高冰箱的温度,稍微增加冰箱负担,但这都在现代冰箱运行能力范围内,1小时内就能恢复正常,也不会很费电。

相比之下,食物在室温下长时间放置导致的细菌繁殖、腐败变质,不仅会造成食物浪费,还可能带来医疗费用和健康损失,代价远超过那一点点电费。

如果实在担心大份量热食(比如一大碗滚热的汤)会影响冰箱寿命和其他食物的保存,可以尝试下面两种冷却方式。无论哪种方式,都应当尽快降温并放入冰箱,最好在不低于 60℃(感觉烫但不会烫伤)之前放入冰箱。

水浴降温:将饭菜装入密封容器中,放入装有冰水的大盆,尽快冷却。

分装小份:将大份食物分装到多个浅容器中密封,增加散热面积,加快降温速度。

科学储存剩菜,应该这样做

生活中难免会有剩菜,直接扔掉属实可惜。科学储存剩菜,下面这些才是关键。

1.凉菜不要剩

凉菜大多没有经过高温烹调,本身就更容易滋生细菌。建议一次少做,当餐吃完。

2.饭菜太多,提前分拨

在用餐前就将预计会剩余的部分单独盛出,避免用餐过程中唾液和餐具带来的交叉污染。

3.尽快密封冷藏

确保吃不完的食物在烹饪后尽快密封好放入冰箱,室温下最长不要超过2小时,越早越好。

4.合理分装

大份食物分成小份保存,便于快速冷却和后续取用,每份量以一次食用量为宜,避免反复加热。

5.正确放置

应当放置在冰箱最上层靠里面的位置,不要接触到冰箱内壁,这里温度最稳定。饭菜不可以与生肉、海鲜等生食放一起,防止交叉污染。

冷藏的剩菜要尽快吃完,最多重复加热一次,而且必须彻底热透。食物中心温度要达到 70℃ 以上(可用专用食物温度计测量),有助于保证食物安全;炖菜和汤类要把食物煮至沸腾,并保持持续煮沸至少1分钟。

总结:

为了健康着想,应尽早改变“饭菜等凉了再放冰箱”的习惯,科学保存食物既能避免浪费,又能保障饮食安全。如果为了省钱就把食物在室温下放凉,很可能“省小钱”带来“大麻烦”,得不偿失。

告诉家人,一起养成“热菜密封直接冷藏”的好习惯吧!

照“谣”镜

这类谣言通常以“保护家电”或“节省能源”等看似合理的理由为幌子,实则违背基本的食品安全科学原理,使得人们在没有查证的情况下就容易接受并传递出去。再者,这类谣言经常用片面事实掩盖核心危害,片面强调“省电”却忽视食品安全。