海归博士用科研成果守护健康防线

在科研的前沿领域,一位海归博士正以其卓越的科研成果守护着健康防线。他怀揣着对医学的热爱与执着,远赴海外深造,积累了深厚的知识与技能。归来后,他全身心投入到科研工作中,不断探索创新,研发出一系列先进的医疗技术和药物。这些成果如同坚固的盾牌,为人们的健康筑起了一道防线。无论是在疾病的诊断、治疗还是预防方面,他的科研成果都发挥着关键作用,让人们在面对健康威胁时多了一份安心与保障,他用自己的智慧和努力,为守护人类的健康贡献着力量。

孟超肝胆医院党委书记刘小龙获评全国先进工作者

海归博士用科研成果守护健康防线

刘小龙在人民大会堂前留影。(医院供图)

刘小龙在人民大会堂前留影。(医院供图)

28日,全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京隆重举行。福建医科大学孟超肝胆医院(福建医科大学吴孟超纪念医院)党委书记、福建省肝病科学研究中心副主任刘小龙博士荣获“全国先进工作者”称号,并接受表彰。

“这份荣誉沉甸甸的,既是对过去成绩的肯定,更是对未来的鞭策。”从“瑞士研究员”到“新福州人”、怀揣一颗“把论文写在祖国大地上”的赤子之心、将一项项科研成果化作肝癌患者病床边的曙光的刘小龙告诉记者,我国是肝癌大国,肝癌防治任重道远。他必须加快科研步伐,为实现吴孟超院士“把中国肝癌大国的帽子扔到太平洋去”的夙愿而继续努力奋斗。

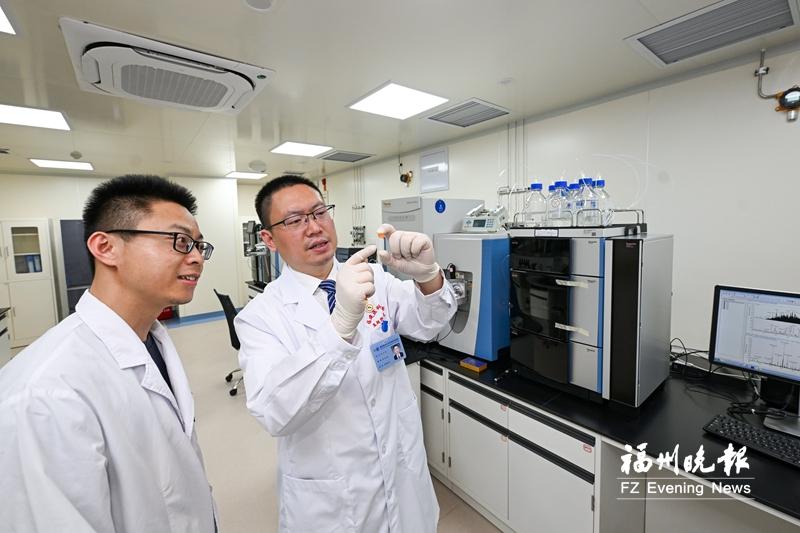

在实验室内,刘小龙给科研人员传授科研方案。

在实验室内,刘小龙给科研人员传授科研方案。

从零开始

创建省内首家“肝癌研究中心”

刘小龙1980年出生于四川射洪,主要从事肝癌防治的基础与转化医学研究。2013年,他作为引进人才来到福州,至今已先后斩获“福建省科学技术进步一等奖”“全国科技系统抗疫先进个人”“福建省先进工作者”“福建省百人计划”“福州市优秀共产党员”等荣誉,成为福建省医疗科研领域的标杆人物之一。

来福州之前,刘小龙就拥有令人艳羡的海外履历。他曾长期求学和工作于美国布朗大学,以及欧洲最古老的大学——瑞士巴塞尔大学,2010年更是成为巴塞尔大学生物中心固定研究员。但面对祖国对留学人才的召唤,他毅然放弃了别人羡慕的海外生活,回到祖国发展。

“回国发展是我一直深藏心底的愿望。”刘小龙对记者说,2012年10月,他参与了福建省委组织部主办的海外留学人员福建创业周活动,深受福建和福州创业干事蓬勃向上氛围的鼓舞,毫不犹豫地从浙江、江苏等多地发出的邀请中选择了孟超肝胆医院抛出的橄榄枝。

“只和当时医院的刘景丰院长、曾永毅主任见过一次,就下决心了。”刘小龙介绍,三人对未来医院的发展理念不谋而合,都希望将医院打造成为一所“大专科、小综合”的研究型医院,希望能大力开展以临床为导向的基础研究、应用转化研究,“这样我才能充分发挥所学,将科研成果转化成临床应用,真正造福患者”。

2013年,刘小龙刚到孟超肝胆医院时,医院还没有专门的实验室,他的所谓实验室是由病案室改造的一个简陋空间,团队人才更是严重缺乏。

“虽然一切从零开始,需要花费很多时间去搭建平台,但一切都可以按照我的设想去打造,这是在国外无法实现的。”刘小龙说,在医院领导的大力支持下,他从设计装修、招聘团队人员开始,一步步按照自己的规划建设实验室。

就这样,凭借卓越的战略眼光和勇于创新的精神,刘小龙从无到有创建了福建省内首家基础研究与临床转化一体化贯通的肝癌研究中心。在他的引领下,实验室逐步吸引了生命组学、肿瘤学、精准医学、生物信息学和医工交叉等领域的青年学者加入,迅速发展成为福建省规模最大、体系最完善、开放程度最高的集“产—学—研—用”于一体的转化医学基础设施和科技创新平台,并探索出“院所结合”发展新路径。

刘小龙指导研究生科研实验。

刘小龙指导研究生科研实验。

创新研发

“肝癌预警雷达”在全国获好评

10多年来,在肝癌防治的科研战场上,刘小龙带领团队打出了一场场漂亮的“攻坚战”。

他围绕“肝癌防治新技术与新策略”开展攻关研究,主持国家重大传染病防治科技重大专项、国家自然科学基金“重大科研仪器研制项目”等重要科技项目。他筛选了系列肝癌早期预警和疗效预测的分子标志物并深入阐述了其分子机理,研制了新的肝癌诊疗设备和分子影像探针,开发了新的免疫治疗和综合治疗策略,部分工作已实现临床应用。

他还自主研发全球首个临床级肝癌新抗原疫苗,并牵头开展多项相关临床试验,成果显著。肝癌疫苗就像给人体免疫系统安装了精准制导系统,让抗癌战斗力倍增,可将肝癌术后病人的中位无复发生存期平均延长12.6个月,将晚期肝癌病人的免疫治疗客观缓解率提升20.5%,将终末期肝癌病人的无进展生存期平均延长6个月,并显著提升生存质量。

肝癌的早筛对于患者的早诊早治及预后意义重大。刘小龙创新研发基于血浆游离DNA突变的液体活检技术,并应用于临床,实现只需抽取一管血,就能比传统甲胎蛋白检测灵敏3倍发现肝癌踪迹,比CT、磁共振等影像学提前4.6个月提示肝癌复发。这项“肝癌预警雷达”技术已应用在全国20多家顶尖医院,获得一致好评。

据统计,近5年来,刘小龙累计在国际顶尖学术期刊发表中国科学院一区论文72篇,ESI高被引论文12篇。他的论文被SCI他引超11000次,他本人于2024年入选科睿唯安“全球高被引科学家”名单。

作为福建省先进工作者,刘小龙还充分发挥劳模工作室“传帮带”的优良传统,培养了一批兼具创新能力和实践精神的研究人才。目前,他培养的省级高层次人才达27名,涵盖省雏鹰计划、省百千万人才工程、省青年拔尖创新人才、省杰青、省优青、省B/C类高层次人才等多个层次。

在刘小龙带领下,团队先后攻克一个个科研难题,共计获得国家自然科学基金35项,国家科技重大专项子课题/项目4项,省部级科研项目85项,厅局级项目149项,总经费超过5600万元。相关成果获福建省科技进步奖一等奖2项,授权国家发明专利37项,软件著作权3项,登记国际PCT3项;发表SCI论文258篇,总影响因子1400多。

刘小龙指导科研团队开展课题协同攻关。

刘小龙指导科研团队开展课题协同攻关。

双重使命

在行政与科研双轨上奔跑

今年2月,刘小龙被任命为孟超肝胆医院党委书记。这意味着,他要承担起行政与科研的双重使命,必须将每一天的时间挤压出惊人的密度。

“工作时长不再是8小时,而是16小时了。”他笑说,每日8时至12时、14时至18时是属于大家的行政时间,其余就是他的自由科研时间了。每日中午,他都在办公室看文献、了解实验室科研进展;晚上其他同事下班后,他还要继续工作到很迟才能回去。但即便再忙,刘小龙始终记得修改学生的论文,那些50页甚至多达100页的全英文论文稿件上遍布的红色批注,每一个错别字、标点符号都是他反复斟酌后的结果。

不仅如此,刘小龙还在实验室与临床之间架起一座桥。平日一有空,就到临床科室和医生面对面交流,了解他们的需求。“他们的瓶颈就是我们研究的方向。”刘小龙说,“搞科研不是让辛辛苦苦研究出的成果躺在实验室‘睡大觉’,而是要实实在在地应用于临床、服务于临床,提升临床诊疗的精准性”。刘小龙积极推动科研成果转化,近年来先后转让专利7项、转让技术2项。他还利用自身技术优势解决企业瓶颈问题,获得3个三类医疗器械注册证书和7个二类医疗器械注册证书,为企业创造超2亿元的经济价值。

刘小龙始终将工作摆在第一位,哪怕和孩子一个屋檐下生活,一周可能也见不上两面。“对妻子十分愧疚,家里一切都靠她。”刘小龙说,他能做的就是偶尔“抢时间”接送孩子一次,周末陪家人吃一次饭。

“中国肝癌占全球近一半,我国依然是肝癌大国!对于我们科研人员来说,任重道远。”刘小龙说,他之所以坚持从事肝癌研究,是因为回国前在一次学术会议上听到吴孟超院士“要把中国肝癌大国的帽子扔到太平洋去”的夙愿。

“吴老已逝,未尽夙愿,我们这一辈人一定要完成。”刘小龙说,他还要坐更久的科研冷板凳,攻克更多的难题。他坚信,所有的努力终将化作患者病床边的曙光,成为“健康中国”蓝图里的一抹亮色。(记者 陈丹 通讯员 林春梅/文 者 池远/摄)