福州晚报副刊中青年作者交流会举办

近日,福州晚报副刊中青年作者交流会成功举办。来自不同领域的中青年作者齐聚一堂,氛围热烈而融洽。交流会上,大家分享着各自的创作心得与经验,既有对文学的热爱与执着,也有对写作技巧的探讨与交流。现场互动频繁,作者们积极发言,碰撞出思想的火花。此次交流会为中青年作者们提供了一个宝贵的平台,促进了彼此之间的学习与合作,相信在未来,这些作者们将在文学的道路上绽放更加耀眼的光芒,为福州的文化事业贡献更多的力量。

这是一场高质量、高水平的思想碰撞会,也是一场有温度、有深度的文学交流会。

26日下午,“福州晚报副刊中青年作者交流会”在鼓楼区鳌峰坊39号李世甲故居举办,由福州晚报总编辑、常务副总编辑领衔的编辑团队与18位作者面对面,分享交流写作心得,以及关于副刊发展的种种思考,共话“守正”与“创新”,探寻新时代、新形势下福州晚报副刊的办刊思路与方向。交流会还特邀著名文史专家卢美松,为大家分享了文史研究和写作方面的宝贵经验。

福州晚报副刊中青年作者交流会现场。

福州晚报副刊中青年作者交流会现场。

副刊“守正”方能“创新”

热情的鼓励,深入的思考,剀切的建言……交流会上,作者们高度肯定了福州晚报副刊的品质与特色,并从文化、新闻、经济等角度出发,为福州晚报副刊献出了不少金点子。

福州晚报副刊栏目《兰花圃》,是许多作家和文学爱好者心中的殿堂。“在有福之州成长起来的文化人,或多或少都呼吸过这朵‘兰花’的香气。”《闽海神州》栏目,则是人们认识了解闽都文化的一个重要窗口。

当前的全媒体时代,信息传播格局发生了变化,《兰花圃》《闽海神州》等栏目因时而变,“冲”出纸面,走上移动端,利用各种传播方式彰显自身的独特魅力,吸引受众的同时,也在继续拓展社会影响力。

作者们纷纷表示,副刊情怀在他们心中从未熄灭,反而愈发炽热,他们珍惜每一次向福州晚报副刊投稿的机会,“守正”方能“创新”。

目前,《闽海神州》和《兰花圃》的作者群体主要以“60后”“70后”“80后”为主,“90后”作者于去年开始涌现,当日出席交流会的最年轻作者就出生于1997年。

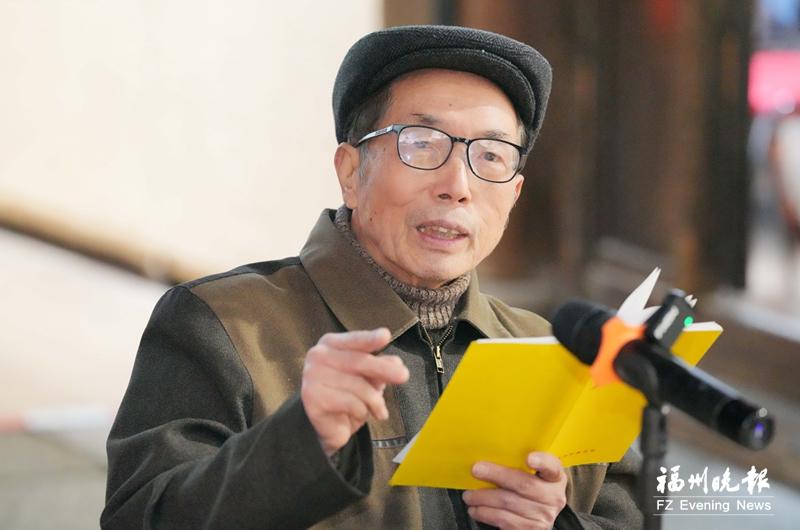

卢美松分享文史研究和写作方面的经验。

卢美松分享文史研究和写作方面的经验。

好文章兼具“诚实”“精密”

交流会上,文史专家卢美松分享了他在文史研究和写作方面的宝贵经验。

卢美松说,文史研究者要坚守正确的政治立场、职业道德;写文章不要说空话,更不能说假话;好文章要兼具“诚实”和“精密”,尤其是文史题材的文章;做文史研究,要“读万卷书、行万里路”,多查阅资料,多做实地调查。

谈到写作技巧,卢美松引用了清代画家、书法家郑板桥的诗句“删繁就简三秋树,领异标新二月花”。他说,文字要合语法、要精练,言简意赅,不要加入太多表达个人情感的内容,否则会削弱文章的吸引力。他还引用了鲁迅《答北斗杂志社问》中的“写完之后至少看两遍,竭力将可有可无的字、句、段删去,毫不可惜”,这对于大家写出好文章,尤其是修改文章是有好处的。(记者 王杨林/文 包华/摄)

汇聚文化力量 续写新时代华章

——十八位作者发言摘录

陈文波 全媒体时代,纸媒受到巨大冲击,许多报纸减少副刊版面。福州晚报副刊版面不减反增,难能可贵。《兰花圃》是许多福州人的精神家园,体现了福州的城市精神“海纳百川,有容乃大”。福州晚报副刊编辑对待作者、对待稿件的态度,很令我感动。

黄鹤权 文学创作离不开对生活的凝视、对本土文化的深耕、对时代的回应。首先,写作者要多“扎根现场”,写出来的文章才会更有生命力;其次,写作要讲究技巧,要坚持创作、长期积累;第三,福州青年作者应该注重本土叙事,用心传承福州文化基因。

方麒 艺术品的鉴定与文史考证有着密切联系,强调以物证史、见字如面。我曾经为了深度挖掘《林则徐致刘齐衔信札》册页的价值,耗费一个月时间深入调研、考证林则徐家族的姻亲关系、林则徐的书法成就等,写出了一篇文章《家国天下》,也促使该册页被拍出高价。

孙源智 为了创作,我会整理许多史料,在写作过程中感受古人的心境,享受其中的乐趣。我认为,福州文化作品中,大多数是关于近现代历史的。其实在宋代和明代,福州也是全省的文化中心,目前相关作品太少了,希望今后能慢慢增加。

蔡铁勇 我爱好书法,也喜欢探索福州摩崖石刻。平时收集并抄写石刻,查阅相关资料,寻找出它们内在的联系,可以从中窥见人物行踪及社会变迁。通过福州晚报“我来读刻”栏目,将平时探访福州摩崖石刻的记录转化为文章,这个过程让我受益良多。

林叶 就本地文史创作来说,感觉创作视野要扩大一些。从时间上看,除了热门的近代,关于当代故事的作品比较少,实际上其中有许多鲜活的故事可以挖掘。从空间上看,除了在福州发生的事,在外地发生的与福州与福州人有关的故事也值得写。

王春燕 我谈谈一些不错的文史类选题,比如闽江古镇系列,闽江流域沿岸王台、夏道、白沙、南通等许多古镇。另外,大根路、竹林境、东西牙巷、织缎巷等福州特色街巷的文章,会勾起很多老福州人的回忆,比较受欢迎。

林庚 我写作《文天祥在福州》时,为了弄清楚文天祥在江苏镇江脱险后,从温州来福州投身抗元,走的是陆路还是海路。我查阅许多资料,走访询问连江渔民,综合各种考据成果后认为,文天祥从温州海路抵达福州的说法比较可靠。

林莹 散文的肌理感往往诞生于克制而深情的凝视。仓山老建筑是福州人文化韧性的纪念碑。用文字重构它们,既为急速城市化中消逝的集体记忆建立文化档案馆,也为当代人提供观照文化主体性的棱镜,会成为国情教育最温润的课堂。

郭进绍 我平时主要关注文史类文章,有些文史作品只是简单罗列堆砌史料,读起来比较枯燥。包括我在内的多数读者偏好语言生动活泼、可读性强、观点有新意的文章,晚报副刊上经常能读到这类有意思的文史作品,我自己写文史文章也十分注重通俗性和可读性。

林小龙 不少媒体发表的文章中提到,长乐营前这个地方是因为明代戚继光的军队在该处安营扎寨而得名。但宋代《三山志》中就记载了光俗里营前这个地名。因此,做文史研究要慎之又慎。目前侯官文化知名度比较高,实际上福州很多区域的文化都值得挖掘。

吴晟“原创性的写作”是发乎我们内心的,来自灵魂深处的,而AI写作目前只是建立在数据和算法之上。好的诗文背后,一定站着一个人,这是AI写作所做不到的。有无宝贵的深情,也是人与AI的先天界线,眼里常含泪水,我们的墨水才有价值。

孟丰敏 我最初是写小说和散文的,2009年后开始研究福州历史,写文史文章。写散文可以主观随性,做文史研究则要十分认真严谨,需要查阅大量资料,仔细甄别。做文史研究要有强大的包容心,大家获得的资料各不相同,有些甚至相互矛盾,所以要多交流、求同存异。

赖华 我写历史散文的技巧,就是一遍一遍地走访写作之地,寻找不同的年长者,与他们交谈,倾听他们对当地历史事件的叙说以及感受。我还会在采写之地,接受当地的一花一草、一树一木给予我的情感触动。此外,还要多读历史散文作品,学习名家的表达方式,精读博学。

江榕 我是从写散文开始走上写作之路的。写作时将内心百转千回的想法,化成翩然起舞的文字,能给我以幸福感,我享受这个过程,它就像是一种心灵的按摩。目前,我专注于写文史散文,写这类文章有一种传承文化的使命感,这是我今后在写作上的发展方向。

翁爱平 这几年我专注于创作植物文化类文章,下了不少苦功,比如说开始写作前的五年,我每晚花两小时查阅各类植物相关资料,做好笔记。除了下苦功,我也善用技巧,比如说一边听钢琴曲一边写作,这样让我的文字更富有情感和节奏感。

江晓青 近两年,全国新高考I卷语文都选用了福建诗人的作品。去年,全国甲卷考察了吕本中《次韵钱逊叔泛舟虹桥》赏析。钱逊叔和吕本中有共同好友潘正夫,而乌山上有“潘正夫题记”石刻。将闽都文化与教学结合,能让学生感受闽都文化的魅力。

欧鹏飞 我从小对文史感兴趣,深入了解闽都文化的过程中,吸收了许多养分。我建议创作方面的空间可以拓展,比如多挖掘一些闽宁协作山海情的故事,写一写身在新疆甘肃等地以及为“一带一路”建设贡献自己力量的福州人故事。

□相关链接

福州晚报副刊:响当当的品牌

福州晚报1982年创刊伊始,就开设了副刊栏目《兰花圃》和《闽海神州》,其中文学副刊《兰花圃》栏目名由书法大师启功题写,文史副刊《闽海神州》栏目名由福建省著名书法家赵玉林题写。

福州晚报副刊作者群体包括全国名家冰心、秦牧、何为、蒋子龙、张抗抗、肖复兴、梁晓声、刘心武、王世襄、徐则臣、谢有顺等,福建省名家许怀中、郭风、孙绍振、舒婷、南帆、朱以撒等,可谓“星光熠熠”。

2023年,福州晚报提出“文化兴报、文化立报”的发展战略,副刊版面数不减反增,平均每周约10版,是全国晚报大家庭中响当当的品牌。

(记者 王杨林/文 包华/摄)